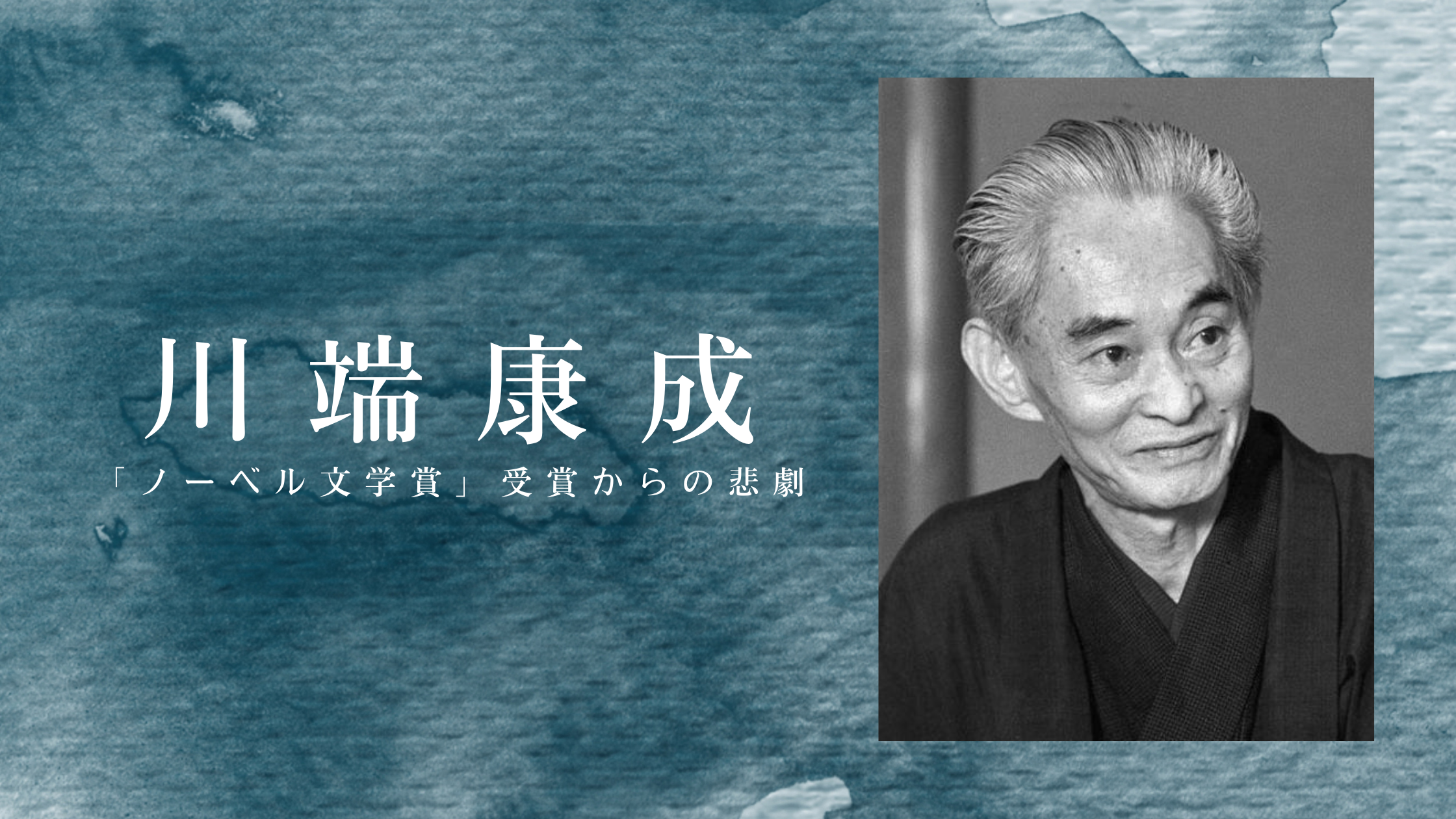

日本人初のノーベル文学賞受賞者である川端康成は、繊細で美しい文体を持ち、日本文学の魅力を世界に知らしめた作家です。しかし、彼の人生は輝かしい成功だけではなく、その晩年には思いもよらぬ悲劇が待ち受けていました。

本記事では、川端康成の生涯を振り返りながら、彼が発表した代表作・3作品を時系列順に紹介していきます。

孤独な少年時代と作家への歩み

川端康成は1899年、大阪府に生まれました。幼い頃に両親を亡くし、祖父母に育てられましたが、その祖父母をも15歳のときに亡くし、天涯孤独の身となります。

その後、孤独や寂しさを慰めるかのように文学に没頭し始め、1920年、東京帝国大学(現・東京大学)文学部に入学。在学中に『新思潮』という文芸雑誌に関わり、作家としての道を歩み始めます。

川端の人生に爪痕を残した、唐突の婚約破棄 〜伊藤初代と川端の文学〜

川端康成の文学に深い影響を与えた出来事の一つに、伊藤初代との婚約破棄があります。1921年、川端が22歳のとき、15歳の伊藤初代と婚約しましたが、わずか1か月後、唐突に彼女から婚約破棄を告げられました。

この出来事は彼の生涯の転機となり、孤独や未練、清らかな女性への憧憬といったテーマが彼の作品に色濃く反映されるようになります。

この事件を題材にした作品群は当初公にされず、後年の全集に初収録されました。川端自身が「あとがき」で当時の日記を交えながら振り返ることで、その影響がより明確に認識されるようになりました。

1926年 実体験を元にした『伊豆の踊子』を発表

1924年に東京帝国大学を卒業後、精力的に短編小説を発表し、新感覚派の作家として注目を集めました。

その後、1926年には『伊豆の踊子』を発表。また、同年に秀子夫人との生活を始めました。

川端康成の名を広めた代表作。自身の実体験をもとに、東京の学生が伊豆へ旅をし、踊り子の少女に淡い恋心を抱く姿を描いた物語です。

繊細な心理描写と美しい風景描写が特徴で、日本文学に新たな風を吹き込んだ作品として評価されています。

戦前から戦後へ〜日本文学の発展〜

川端はその後も精力的に執筆を続け、1930年代には文壇の第一人者としての地位を確立し、「淺草紅團」や「禽獣」、「花のワルツ」など、多くの作品を世に送り出しました。

1937年 川端の代表作となる『雪国』を発表

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という名文で知られる『雪国』は、川端康成の代表作のひとつ。

実は、この作品は最初から長編として構想されたわけではなく、1935年から断章として複数の雑誌に掲載され、連作形式で書き継がれました。1937年に単行本としてまとめられ、その後も改稿が加えられています。

物語は、温泉街を舞台に芸者駒子と東京の男島村の儚い恋を描き、幻想的な情景描写と繊細な心理描写が際立ちます。

のちに英語やフランス語など多くの言語に翻訳され、日本文学を世界に広めた重要な作品となりました。

名作『雪国』誕生秘話

1934年に文藝懇話会が発足し、川端はその会員となりました。同年、新潟県の越後湯沢を初めて訪れ、高半旅館で芸者・松栄(本名・小高キク)と出会います。この旅が『雪国』執筆のきっかけとなり、その後も何度か越後湯沢を訪れながら物語を構想しました。

翌1935年から短編として各誌に発表し、連作形式で執筆が進められました。1937年に単行本としてまとめられ、第3回文芸懇話会賞を受賞。その後も改稿が続けられ、最終的な完成版が1948年に刊行されました。

また、川端はこの時期、若手作家の育成にも尽力し、特にハンセン病を患う北條民雄の才能を見出し、彼の作品を文壇に紹介するなど、文芸評論家としての役割も果たしていました。こうした活動が彼の作家としての精神性を育み、『雪国』の美しくも儚い世界観へと繋がっていきました。

太平洋戦争と川端康成

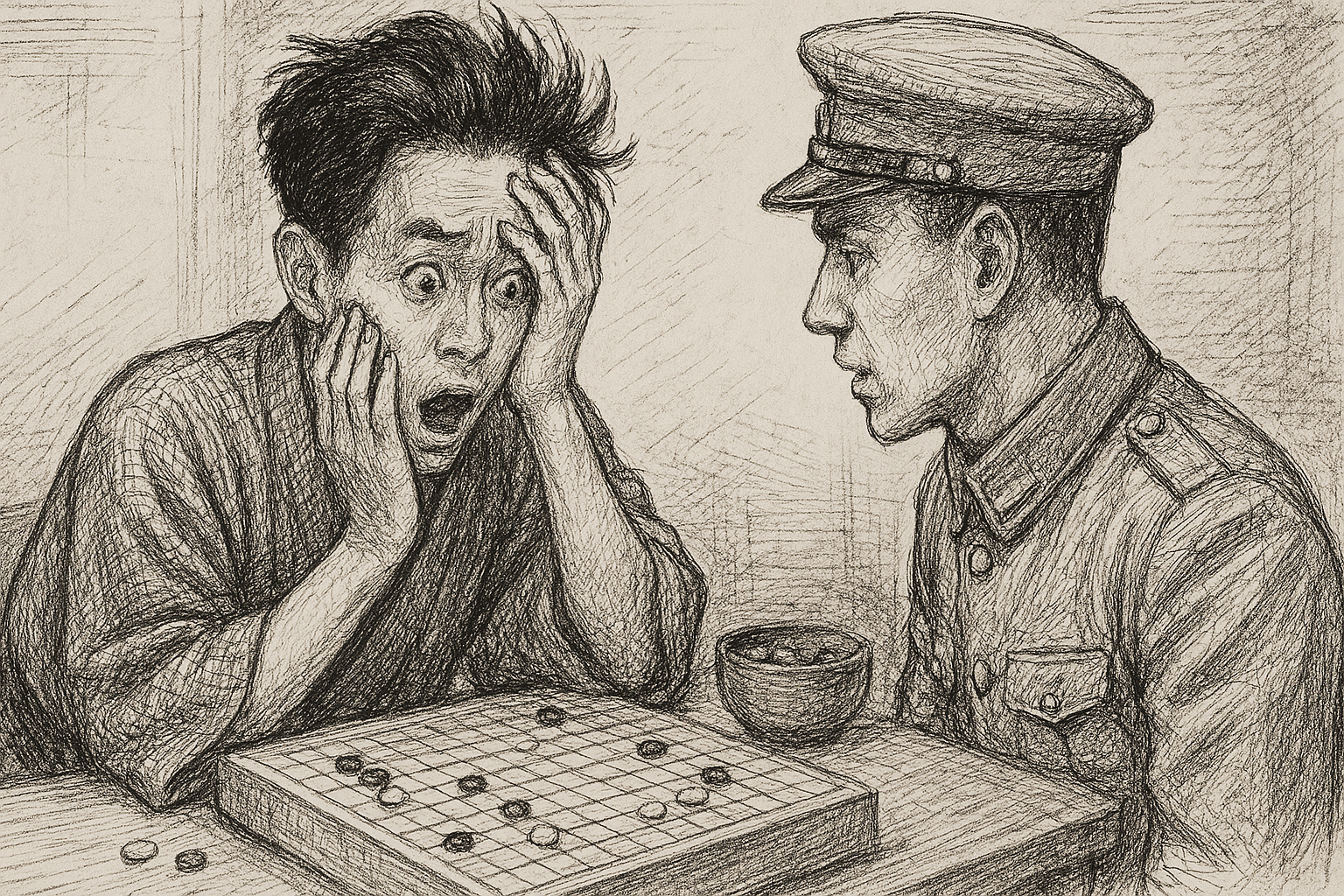

太平洋戦争開戦直前の1941年4月から10月まで、川端康成は『満州日日新聞』の招きで囲碁の催しに同行し、断続的に満州各地を訪れていました。

1941年の11月末頃に開戦間近の極秘情報を聞き、急遽日本に帰国。その直後、1941年12月に太平洋戦争が開戦しました。

帰国後は戦没兵士の遺文を紹介する「英霊の遺文」などの活動や、情報統制が厳しくなり文学界への規制も高まる中、川端は困窮に耐えつつも執筆作業に励みました。

1962年 失われゆく美を表現した『古都』発表

1961年、川端康成は『古都』の執筆取材のため京都に滞在し、地元の文化や伝統に触れながら創作を進めました。同年10月から『朝日新聞』に連載を開始し、京都の風景や職人文化を背景に、双子の姉妹の運命を描きました。

この作品により、京都の伝統林業である北山杉が広く注目されることになりました。

翌1962年には『古都』の単行本が出版され、川端は文化勲章を受章しました。しかし、この頃から睡眠薬の使用が増加し、健康を損なうことも多くなりました。

『古都』は後にノーベル文学賞受賞の要因の一つとなり、日本の伝統美を世界に伝えた作品として高く評価されています。

京都を舞台に、伝統と現代が交差する中で生きる双子の姉妹の物語。

川端が好んだ「失われゆく美」への愛惜が滲む作品であり、日本文化の奥深さを世界に伝えました。

ノーベル文学賞受賞〜世界に認められた日本文学〜

1968年10月、川端康成は日本人として初めてノーベル文学賞を受賞しました。受賞理由は「日本人の心の精髄を、すぐれた感受性をもって表現し、世界に感銘を与えた」ことにあり、『雪国』『千羽鶴』『古都』が特に評価されました。

候補に挙がり続けた7年越しの受賞であり、川端は「運が良かった」「翻訳者のおかげ」とコメント。また、ノーベル文学賞への推薦文を執筆した三島由紀夫を話題にあげ、「三島由紀夫君が若すぎるということのおかげです」と謙遜して応えたという。

受賞決定後、彼はスウェーデンで授賞式に出席し、日本文化や文学の美を語る記念講演『美しい日本の私』を行いました。受賞後も国内外で称賛を浴び、文化勲章受章や海外講演などを行い、日本文学の国際的地位向上に貢献しました。

川端康成の晩年〜盟友の喪失と自殺〜

晩年の川端康成の精神状態は、極めて不安定であったといってもいいでしょう。1969年には小説の発表がなく、創作意欲の低下が見られました。

翌1970年11月、盟友であった三島由紀夫が自衛隊駐屯地で割腹自殺を遂げました。川端は急ぎ現場へ駆けつけましたが、遺体とは対面できず、その後、葬儀委員長を務めました。この出来事は川端に深い衝撃を与え、精神的な負担となったのではないかと推測されています。

1971年には孫を見つめながら「僕が死んでもこの子は50までお小遣いがあるね」と口にしたり、揮毫を依頼され倭建命の絶唱を歌碑に選んだものの「自分のような者は古代の英雄・倭建命の格調高い歌を書くのは相応しくはない」として揮毫を断るなど、不安定な精神状態が見え始めていました。

そして同年4月16日、川端は「散歩に行く」と告げて自宅を出たまま戻らず、翌日、神奈川県逗子のマンションでガス中毒により死亡しているのが発見されました。

枕元にはウイスキーの瓶があり、部屋には睡眠薬の空瓶が残されていましたが、遺書は見つかりませんでした。

彼の突然の死は国内外に大きな衝撃を与えました。晩年は健康を害し、睡眠薬への依存が深まっていたことも報じられています。

彼の文学に通底する「美と哀しみ」の世界観は、その生涯と最期にも色濃く反映されていました。

まとめ

川端康成の人生は、成功と孤独が交錯するものでした。ノーベル文学賞受賞という栄誉を手にしながらも、晩年には精神的な苦悩が募り、悲劇的な最期を迎えました。

ですが、日本の伝統美を世界に広めた彼の作品は、今なお多くの読者に影響を与えています。

彼の文学は、美しさと儚さの追求を通じて、日本の文化や精神性を映し出しています。その生涯を振り返ることで、川端康成という作家の真髄を改めて知ることができるでしょう。

コメント