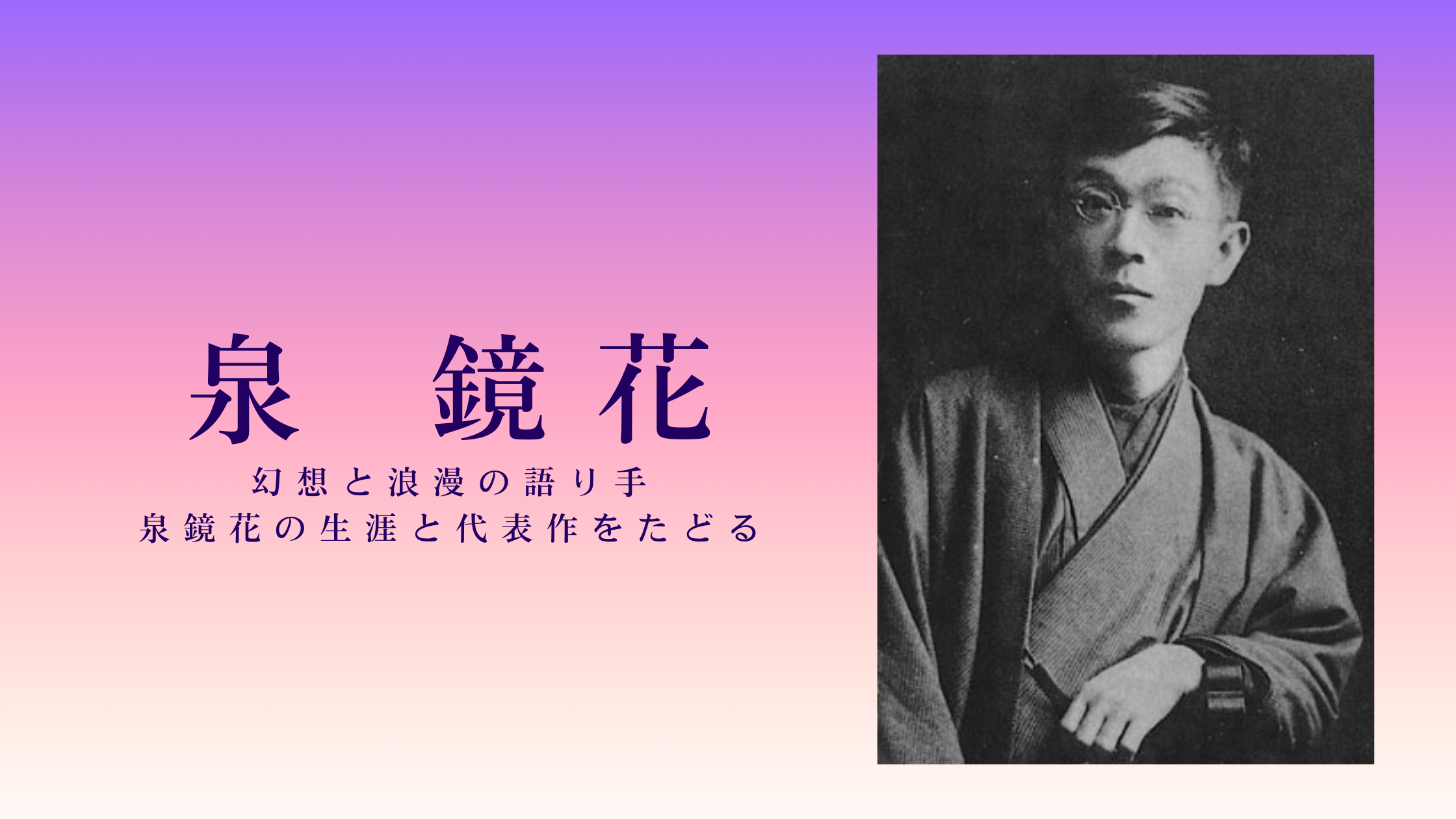

泉鏡花(いずみ・きょうか、1873年~1939年)は、明治から昭和にかけて活躍した作家であり、幻想文学の先駆者とも称される存在です。華麗で緻密な文体と、夢と現実が交錯するような幻想的世界観で、多くの読者の心を捉え続けています。

本記事では、泉鏡花の人生の軌跡をたどりながら、その代表作や人間性、創作の根源にある想いにも触れていきます。

少年時代と母への思慕

泉鏡花は1873年、石川県金沢市に生まれました。本名は泉鏡太郎。加賀藩の彫金職人の家に生まれ、9歳で母を亡くします。愛情深く接してくれた母の死は、彼の心に深く刻まれ、その喪失感は生涯にわたって創作の原動力となりました。

この亡母憧憬(ぼうぼしょうけい)は、彼の作品に登場する女性像、特に神秘的で理想化されたヒロインに色濃く表れています。

10代後半、尾崎紅葉の小説『二人比丘尼色懺悔』を読んで文学に目覚め、上京。18歳(1891年ごろ)で紅葉に入門し、書生として同居する中で作家修業に励み、「鏡花」の名を与えられました。

幼き妹たち

鏡花には妹・他賀(たが)と、やゑ(やえ)がいました。他賀は1880年(明治13年)に生まれた妹で、1886年(明治19年)には養女に出されています。

また、やゑは1882年(明治15年)12月に誕生した妹で、出産直後に母・鈴が産褥熱で亡くなり、やゑもまもなく金沢郊外へ養女に出されました。

幼くして母を亡くし、妹たちとも離れ離れとなったことも、鏡花の“家族”というものへの憧れや、繰り返し登場する理想化された女性像に影を落としているといえるのではないでしょうか。

文壇デビューと幻想世界の萌芽

1892年、処女作『冠彌左衛門』で文壇デビューを果たします。1895年には社会派的な視点も含む『夜行巡査』や『外科室』を発表し、硯友社の有望新人として注目を集めました。

この時期からすでに、幽玄や幻想を取り入れた物語の芽が見られます。

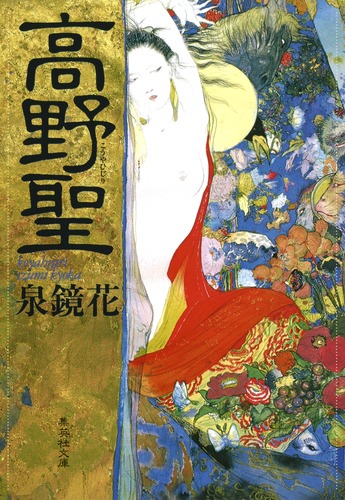

1900年には代表作の一つ『高野聖』を発表。物語は、旅の途中で知り合った僧が、山中で体験した怪異譚を語るという枠構造をとっており、美しい女性と白痴の少年が暮らす山奥の家での不思議な体験が描かれます。

後の作品群にも通じる美と怪異の感覚が色濃く表れた、鏡花文学の真骨頂とも言える一作です。

文学的地位の確立と名作の誕生

1903年、師・尾崎紅葉の死により精神的な支柱を失いますが、その後も創作意欲は衰えることなく、『婦系図』(1907年)、『歌行燈』(1910年)といった名作を次々と発表。

1913年には『夜叉ヶ池』、翌年には『海神別荘』といった幻想的な戯曲にも挑戦。舞台芸術や視覚表現とも深く結びつくその世界観は、現在でも演劇やアニメ、映画などで繰り返しリメイクされています。

この頃にはすでに、「幻想文学の旗手」としての地位を不動のものとしていました。

極度の潔癖症─奇行と誤解のはざまで

泉鏡花の潔癖症は、文壇随一といわれるほど徹底していました。1905年に赤痢を患って以降、生ものを一切口にせず、煮沸消毒が必須となり、携帯用の消毒液入れやアルコールランプを常に持ち歩いていたといいます。

刺身が出されれば「煮てくれ」と頼み、鍋は佃煮のように煮詰めてから口にする。果物も煮なければ食べず、手で持った箇所は必ず残す。こうした行動は当時の流行病(コレラ、スペイン風邪など)への恐怖と、病後の習慣によるものでした。

周囲からは奇人・変人と見なされることもありましたが、鏡花にとっては“命を守る儀式”のようなものであり、同時に見えない世界に対する感受性の強さを物語っていたとも言えるでしょう。

晩年と再評価

1925年からは『鏡花全集』の刊行が始まり、1937年には帝国芸術院会員に選出。文壇において名実ともに文豪と認められる存在となりました。

1939年、絶筆となった『縷紅新草』を発表後、同年9月に肺腫瘍のため逝去。

享年65歳。彼の葬儀には多くの文化人が参列し、その死は大きな文化的喪失として受け止められました。

まとめ

泉鏡花の人生は、亡き母への追慕と、文学への果てなき憧れに満ちたものでした。潔癖すぎるまでに繊細で、自らの感性に忠実であろうとしたその姿勢は、作品世界にも表れています。

幻想と浪漫、そして“あやし”の美を追い求めた泉鏡花。その文学は、今なお舞台や映像の世界で繰り返し息を吹き返し、読む者を異界へと誘います。

中島敦(代表作:山月記 など)も自身のエッセイ『鏡花氏の文章』にて「鏡花の作品を読まぬのは、日本人として特権を放棄するようなものだ」と語ったように、その文学的価値は色あせることなく、現代に生きる私たちにも静かに語りかけてくるのです。

コメント